- 光绪年“贞节碑” 叙述一段凄美的爱情故事

- 2015年01月10日来源:中国连云港网

提要:云台渔湾东山古路旁,有一块清光绪十一年的“贞节碑”。孤零零的石碑,横躺在草丛中,向后人叙述着一段凄美的爱情故事。

秦汉时期,就有旌表贞节烈女的不成文规定。明清以后,旌表贞节烈女开始制度化、固定化,并且加大了旌表力度。

这种制度,不仅引导了民间风俗的趋向,优厚的奖励也致使许多家境贫寒者为了获得朝廷封赏,竞相效仿,导致大批年轻女性的不幸,守寡现象日渐增多。

发现———

渔湾有块光绪“贞节碑”

云台渔湾东山古路旁,有一块清光绪十一年的“贞节碑”。孤零零的石碑,横躺在草丛中,向后人叙述着一段凄美的爱情故事。

据说,一百多年前的渔湾村,曾经是条平静的海沟,当地居民过着半渔半农的生活,当大人们出海捕鱼或上山耕种时,家里就只留下了一群孩子。

据当地村民孟凡成讲述,孟家的长子与顾家的长女自幼青梅竹马。孟顾两家看着两个孩子亲密成长,就结为儿女亲家。

婚后,孟郎因故去世,顾女时年不到二十,顾女对公婆贤孝有加,公婆不想耽误顾女青春,与其父母商议劝其改嫁。新婿选定后,迎亲花轿已到门前,顾女却回房闩门,着初嫁衣自缢。

海州知州深受感动,具表上奏光绪帝,帝赐“贤良匾”,旌表立“节烈坊”。此坊立于渔湾东山古路旁,清代的文官到此下轿,武官下马,以示敬仰。

秦汉———

始皇帝曾为贞妇筑台

在古代立“贞节碑”,是为了专门表彰一些忠孝双全的优秀女性,必须经过皇上批准,是一种很高的褒奖。

早在先秦时期,齐鲁一代就有拼死保全名节、不更二夫的女子了。《战国策》记载:非独(聂)政之能,乃其姊者,亦列女也。

秦代时,巴蜀地区有个寡妇名叫“清”,她早年丧夫,终身守寡不再嫁。秦始皇将她誉为“贞妇”,为表彰其贞节,不仅命令巴郡的郡守,在她生前为她修建了一座“怀清台”,还在她晚年,邀请她到都城咸阳安享晚年。

而且,巴清还被特许“合法”拥有着一支庞大的私人武装,直到离世。这是历史上第一个有关为节妇修建标志建筑的记载。

到了汉代,对于贞节烈女,朝廷也颁布了一些政策,奖励一些吃穿的东西。如《汉书·宣帝纪》载:神爵四年(前58年)诏赐“贞妇顺女帛”;《后汉书·孝安帝纪》载:诏赐“贞妇有节义(谷)十斛,甄表门闾,旌显厥行”。

这些政策虽然推出的时代较早,但只是推行一时,并没有形成一种行之有效的旌表制度,且力度不大。

明清———

女子守节奖银三十两

明清以后,旌表贞节烈女开始制度化、固定化,并且加大了旌表力度。

明代朱元璋刚当上皇帝,就昭告天下,民间女子三十岁之前丈夫离世,期间守节,五十岁以后仍不改嫁的,宣扬她的品德,悬挂匾额在她家的门上,并且免除差役。

清代则在明代旌表制度的基础上,增加了奖励项目。如顺治年间就曾规定,对于恪守贞节的妇女,政府奖励三十两白银,且家人可以自由建造房屋。

后来,由于需要表彰的节妇太多,致使朝廷难以应付。于是康熙皇帝下旨,停止旌表,原因是“从死者尚多”、“人命关系重大”。

可是二十多年后,朝廷不仅恢复了旌表,还把范围扩大到了未婚夫妻,“民间贞女,未婚闻讣,矢志守节,绝食自尽,照例旌表。”

潮流———

为获得封赏甘愿守寡

明清时期,封建社会逐渐走向衰落,“贞节烈女”成为摧残中国妇女的一道枷锁。

旌表是封建朝廷的一种道德汇报机制,这种机制的存在,具有一定的积极意义。“它是一个思想道德标杆,引导了民间风俗的趋向。”

然而,优厚的奖励条件,也致使许多家境贫寒的家庭为了获得朝廷封赏,故意为之,导致大批年轻女性惨遭不幸。在旌表大潮的影响下,许多女子不得不守寡。

据载,在唐代,“节妇”、“烈女”只有51人,宋代增至267人,明代达到了36000人。

到了清代,仅安徽一个小县城,就有2200多人。据史料记载当时全国受到旌表的贞节烈妇有100万人。当时全国人口不多,加上还有不少女子未被记载,这个数字很是惊人。

而至于因未能熬满年头,或者因年过三十,却恪于规例而不得旌表,这样的人,就更多了。

青灯荧荧,孤眠独宿,这些守贞女子,过着几十年的寡居生活,个中矛盾与痛苦,实在是难以想象,也是外人所难以知晓的。

盘点———

港城都有哪些“贞节碑”

前不久,赣榆区墩尚镇墩一村西街麦田边一条宽不足一米的灌溉渠头,就发现了横卧着四块残缺不全的石碑残块,其中一块露出水面的部分,清晰地镌刻着“清和月上浣”五个隽秀的大字。

据该村村支书殷古利介绍,这块残损的石碑是墩尚镇最大的一块石碑,因为最大,碑刻附近的一块农田,也被人们称之为“大石碑地”。

殷古利介绍,该石碑在上世纪七八十年代,曾被一位村民砸碎后用于搭砌猪圈,后被移到此处,修造了灌溉渠。

工作人员从附近村民手中借来铁锹,对砌在水渠边上的一段石碑残块周边的泥土进行了简单清理,一个硕大的“孝”字逐渐清晰起来。

据村里一些上了年纪的村民介绍,该石碑正中镌刻“旌表节孝”四个大字,落款时间为“宣统元年清和月上浣”。

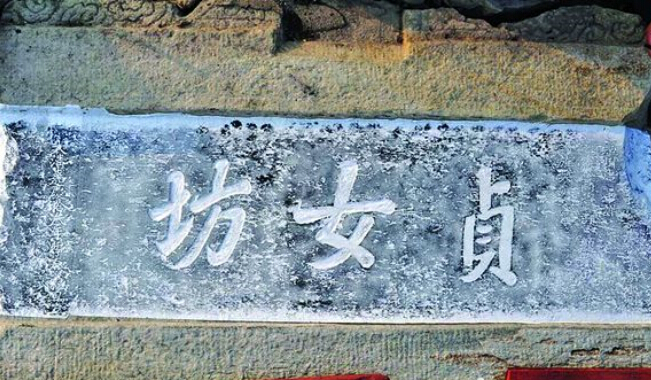

在连云港,此类地面文物有许多。如朝阳“贞女坊”石匾、赣榆曲坊村的“苦节坚贞”碑、三洋港“旌表烈节”碑、金山镇“玉洁冰清”碑、浦南草舍“节孝兼全”碑等。

回归———

石碑应保持原本面貌

发现的这些“贞节碑”,均是历史文物,目前,它们的保存情况如何?

对此,市文保所工作人员介绍,在第三次全国文物普查中,许多隐没在民间的贞节碑,陆续进入人们的视野。

“我们这里的贞节碑大多都在地表保存,很少是出土的。如赣榆、东海的贞节碑,许多固定在地面上,属于不可移动文物。”

这些“贞节碑”,经历了“文革”、“破四旧”等特定历史时期,许多都被拆除了。到了上世纪80年代,它们作为生产资料,被分产到户,有些被当地人挪用,作为建筑材料,用于砌猪圈、做桥板、建房子等。

后来,又经历拆迁,石碑构件散落乡间,“但绝大部分,保存比较完好。”

“人们觉得,贞节碑是当地文化的一种体现,文化价值高,因此,保存下来的比较多。当地人并不愿意这些石碑被挪走。”这名工作人员说。

“贞节碑只有放在原有的乡土环境中,才能保持其文化特性,体现其文化价值。”

“回归乡土,保持原貌”,本着这一原则,目前,大部分贞节碑仍立在各地田间地头,当地人视其为珍宝,保护妥善。

“这些贞节碑,为全面了解我市在明清时期的风俗礼教制度,提供了重要的实物依据。而且,对研究民俗民风,以及村庄史,都极具史料价值。”市文保所工作人员表示。

相关链接———

东海孝妇传说

连云港就有一个关于贞妇的著名典故———东海孝妇传说,讲的是汉代东海郡孝妇周青的故事,该故事被人们以口头方式,世代相传。

相传,周青很早死了丈夫,又没有儿子,但赡养婆婆非常周到。婆婆因不想拖累她,上吊自缢,而周青却由此入狱,并屈打成招,最终被太守杀死。

周青被斩时,许下三宗愿,如系冤杀,血将倒流、六月飞雪、大旱三年。结果三宗愿都兑现了。三年后,郡中大旱,新太守亲自祭奠周青之墓,并表彰其德行,天才下起雨来。

后来,元代戏剧家关汉卿以此传说为素材,创作不朽名剧《窦娥冤》,使这位乡间少妇成为一位惊天地泣鬼神的艺术典型。

2014年,东海孝妇传说成功入选第四批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。通讯员 刘 阳 朱其亮